株式会社吉村

2025/03/28

「社員の命」と「会社の存続」に不可欠だったテレワーク制度

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、当社では、「社員の命を守る」「倒産しないために経済を止めない」という2つの目的のため、令和2年4月7日の緊急事態宣言の発令とほぼ同時期にテレワーク制度を導入し、現在も制度を継続しています。

包装資材・パッケージの製造・販売を主としてきた当社の業務の性質上、コロナ禍以前は、「オフィスへの出社」「対面による商談」「紙の社内文書の使用」など、テレワークを導入する環境としては、かけ離れた状況にありました。

試行錯誤した結果、4つのポイントに焦点を絞って、課題解決とテレワーク制度の推進に着手したのです。

“4つのポイント”に絞り込み、課題解決と制度推進に着手

①「オンライン会議」は、経営計画発表会(毎年10月実施)において、いわゆる「3密」を避けることをきっかけに始めた施策です。まず、社内で講師役となる、“オンライン案内人”の設置や、「社内向けのマニュアル」の作成、さらに事務系社員へのノートPCと携帯電話の貸与のほか、在宅でもオンライン会議に参加できるよう、PCが貸与されていない製造現場の社員に対し、個人携帯の使用許可と通信費を支給しました。

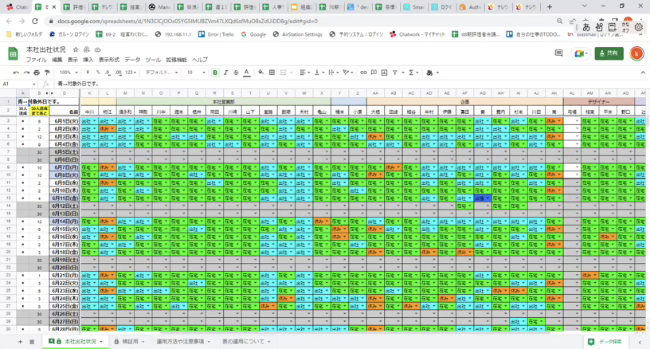

②「多様な職種でのテレワーク」では、「週3日・社員7割以上のテレワーク」を実施しました。しかし、従来の働き方に慣れていた一部の社員は、“できないこと”への不安を払拭できず、オフィスへの出社を求める声が根強く残っていたため、具体的な解決策として、交代制(各部署でニーズを確認、部署ごとの出社人数の絞り込み)、スプレッドシートの導入(社員の出社・在宅の可視化)、「Chatworkによる自動投稿機能の実装(上記シートの記入漏れを防止するためのリマインド)、オンライン会議システムの活用(在宅での商談を実現)などを導入しました。その結果、在宅でも生産性を落とさずに業務ができることを社員に認知してもらうことができました。

③「電子化」においては、まず、テレワークの利用促進のため、「9割の書類の電子化」を達成させるべく、使用頻度の多い書類から順次ワークフローへ移行しました。また、在宅環境の整備(在宅で会社の外線の受電、FAXの確認が可能)により、自宅にいながらの受注を可能としました。

④「手当」では、従来の通勤手当や在宅手当(光熱費の負担)に代わる制度として、顧問社労士2名を交えて議論を重ね、「エリア手当※」という形で導入しました。制度の見直しに際しては、社員ごとの不利益が生じないよう、社員全員に面接の機会を設け、納得感を得ながら行いました。

※交通費、住宅費、光熱費を包含し、使用用途は問わない

オンラインで実施したイベントの様子

オンラインで実施したイベントの様子

スプレッドシートにより出社状況を可視化

スプレッドシートにより出社状況を可視化

テレワークが生み出した副次的効果

テレワークの導入以前は、結婚、出産、配偶者の異動に伴う転居などによる「働く環境が整わないことが理由による離職」も少なからずありましたが、現在は在宅環境が整備されたおかげで、離職防止にもつながっています。

直近では、デザイナー職の社員数名が地方へ移住し、本業に加え、在宅勤務と親和性の高い業務を担ってもらっています。

「信頼」こそ、在宅勤務の新たな課題を打破するカギ

テレワークの利用が進むにつれて、在宅勤務と並行して育児や介護を行う社員の“時間給による中抜け”に関する勤怠管理など、テレワークに起因する新たな課題も浮かび上がってきました。

そこで令和5年に、代表の橋本が当社の就業規則54条「テレワーク勤務制度」の条文にひとつのメッセージを追記しました。要約すると、「(テレワーク制度の)軸は『信頼』にあるからこそ、もし『信頼を欺く行為』が発見されれば、土台は崩れる」という内容です。これに伴い、当社では監視や規則で縛るのではなく、社員一人ひとりに「信頼」への意識を醸成してもらう方向へと舵を切りました。

出社が当たり前だった日々は過去のこと。当社では、これからも「信頼」を軸にテレワークを継続・進化させ続けていきます。

全社員による集合写真

全社員による集合写真